キーワード検索

閉じる

熊本県八代市田中西町

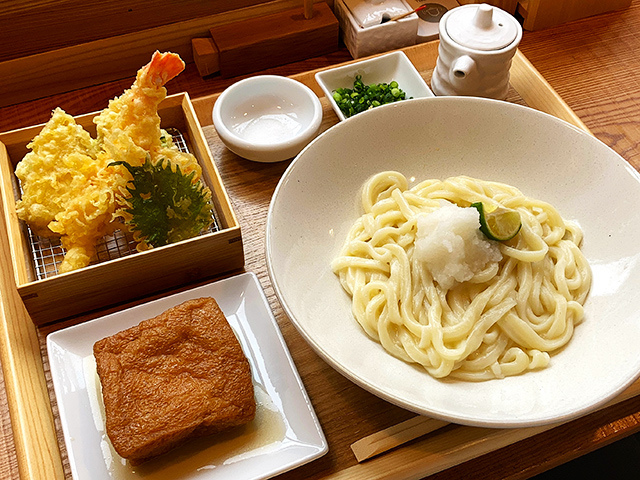

熊本県八代市に2024年6月にオープンしたばかりの手打ちうどんの店「肥後の明水亭」。店主の蓑田達典さんは讃岐うどんの本場である香川県の明水亭に弟子入りし、1年間の修業ののちに地元で自分の店を構えました。

「修業先を探すために1日で何軒もうどん屋を巡って何杯も食べたり、掛け持ちで居酒屋バイトをして焼き鳥の焼き方を覚えたり…。とにかく修業期間中は師匠のもとでうどんを作るのが楽しくて楽しくて仕方がなかった。本当にあっという間の1年でした」

目を細めながら香川での日々を懐かしそうに振り返る蓑田さん。最終回となる本記事では、香川の修業時代の想い出やこれからの展望など、肥後の明水亭のこれまでとこれからにフォーカスしてお話を伺っていきたいと思います。

うどんが作れる楽しさとうまくいかない悔しさ。そんな蓑田さんを支えた師匠の愛ある言葉とは

蓑田さんは2022年から約1年、香川県にある明水亭で修業をされたわけですが、修業期間中で印象に残っていることはありますか?

蓑田さん:まず最初に驚いたのはうどん屋の多さ。コンビニよりもうどん屋が多いんじゃないかと思うくらいあるんですよ。で、ほとんどの店が朝6時くらいから空いていて、サラリーマンが出勤前に朝食を済ませる場所。まるでファストフードみたいなうどん文化が信じられませんでした。

まさにカルチャーショック。

蓑田さん:あと、普通の讃岐うどん店は1杯300円くらいなんですけど、師匠の店(明水亭)は1杯1,300円から。自然素材をふんだんに使ったお出汁と北海道産小麦100%の手打ち麺というこだわりで、いわゆる高価格帯のうどん屋でした。だから、一般のお客様に混じって地元企業の社長さんや東京のレストランのオーナーシェフ、お忍びの有名人なども来店していましたね。

お客様からの期待値が高い店で修業するというのはプレッシャーも大きかったんじゃないですか?

蓑田さん:そうですね。前にも話した通り、うどんは温度や湿度によって大きく変わるので「ようやく麺打ちに慣れてきたな」と思っても、季節が移ればイチから試行錯誤して探っていくの繰り返し。正直、ミスもたくさんしましたよ。例えば、明水亭のうどん麺は多加水といって水の分量が多いんですけど、切ったときにくっついてしまったり、持ち方を間違えて垂れてしまったり…。

シンプルだからこそ奥深く難しい。

蓑田さん:失敗するたびに申し訳なさを感じていたんですけど、師匠は笑いながら「次々!切り替えてがんばろう」と励ましてくださった。厳しさと愛情を注いで育ててもらったので、私もこの経験を活かしてスタッフに接しようと思うようになりましたね。料理人としてはもちろん、人としても師匠は大きなお手本。自分の店を持った今、改めて師匠の懐の深さを再確認しています。

地元農家の人たちが手塩にかけて育てた農作物。その美味しさと魅力をたくさんの人に伝えられるようなうどん店に

オープンして約半年が経過しました。今の手ごたえはいかがでしょうか。

蓑田さん:おかげさまでたくさんのお客様にお越しいただいて、日によっては行列ができたり閉店前に麺がなくなったりと支持していただける方が多くなっているのかなという感覚はありますね。特に女性人気が高くて、平日は女性しか店内にいないという時間帯もあるくらい。今は11~15時の営業なんですけど、夜もやってほしいというお声はちらほらお聞きしますね。

自分の店を経営する中で、日々感じているやりがいを教えてください。

蓑田さん:やっぱり、自分が作った料理を食べたお客様から「美味しかった」と言っていただくことですよね。僕自身、それが料理を好きになったきっかけでもありますし。朝早くから1日の営業分のうどんを打ち、出汁をつくり、トッピングを仕込む…。ひとつひとつの作業を妥協せずに時間をかけて丁寧にしているからこそ、お客様の美味しい笑顔は最高のご褒美です。

では最後にこれからの展望をお聞きしたいと思います。

蓑田さん:まず、肥後の明水亭としては地元農家さんが栽培している農作物を使ったメニューを増やしていきたいですね。以前、農家の仕事を手伝っていた時に心に残ったのが、毎年、天気や災害に振り回されながら汗水たらして働いている方々の姿。料理人として、食を支えている皆さんが生産しているものをたくさんの方に紹介できたらと考えています。

なるほど。

蓑田さん:私個人としてはもっとレシピを増やしていくことが大きな目標。修業している時に師匠のレシピノートを見せてもらったんですけど、ドレッシングから焼肉まで自分で作った料理の分量や手順を細かく書き込んでいるんですよ。ゆくゆくは私も自分のレシピノートを持ちたいと思っているので、まずは季節限定のうどんから広げていきたいですね。

実は八代エリアは知る人ぞ知る“うどん激戦区”。検索エンジンで「八代うどん」と入力すると、駅チカの店や郊外のチェーン店舗など、さまざまなうどん店がヒットします。その中において、オープン半年足らずで手打ちうどんの名店として仲間入りした「肥後の明水亭」。オーナーの蓑田さんが理想のうどんを追い求めて進化し続けるのにはある理由がありました。

「オープン直前に師匠ご夫妻が八代まで足を運んでくださったんですよ。その時に仰ったのが『蓑田くんには唯一の弟子として全て欠かさず教えたよ。だから、蓑田くんは俺を越えなきゃいけないんだ』という言葉。その師匠の想いに応えたい、というのが私の最大の原動力です」

取材・執筆/Komori Daigo

-

肥後の明水亭

-

熊本県八代市田中西町10-13-1 ( Google MAP )

営業時間:

11:00~15:00(定休日:木曜日)

緊急のときは

緊急のときは